1954年6月,他幸运地参加了第三年全国统考,并成功考入北京工业学院(现:北京理工大学)化学工程系。在那个年代,我的爷爷成了家中及附近十几个村中唯一一个大学生。

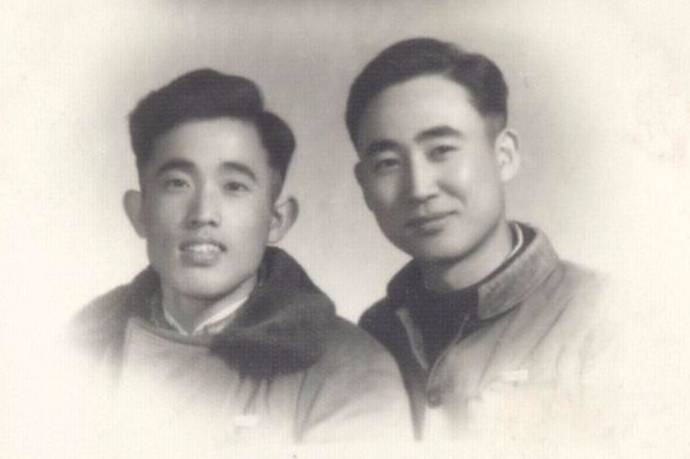

图|大学时期的爷爷(右)与同学

可是,收到录取通知书的他却喜忧参半,高兴之余,一时无法凑齐的路费让全家一筹莫展。恰逢1954年洪水自然灾害,国家也无法拿出更多的开支来资助。为了能够顺利上大学,家里东拼西凑,最后凑齐了路费。

记忆犹新那年的大水,使得去往北京的路途变得异常艰难,几经火车与船舶的周折,经过三天三夜,爷爷才辗转来到北京。

由于气候与生活习惯的差异,初到北京的他十分不习惯,又因为农村相对落后的教学水平,起初的课业爷爷学起来略显吃力。但爷爷说,他始终相信勤能补拙,没过多久便赶上了所有的进度,适应了那里的生活。

那时,除了免除学费外,国家每月还会会发放13元的学生补助,12元用于伙食,1元用于生活。为了节省开支,在北京上大学的5年活里,他只回过家乡两次,平日就靠书信与家人联络,有时甚至过年也不得不待在宿舍里与书本为伴。

爷爷说,这样的生活听起来有些无奈,但却为日后自己耐得住性子,在实验室一心专于科研打下了良好的基础。

图|爷爷在北京工业大学(左)

那个年代的大学,有着极其鲜明的时代特色。从56年匈牙利事件在高校引发的「反革.命思潮」到57年「反右倾」的整风运动,再到58年的「大跃进」,爷爷的大学时代伴随着一波未平一波又起的正治事件。

虽然正治动荡,某种程度也波及影响了大学生活,但老师们对于教学严谨的态度,却丝毫没有因此而受到影响。就这样1959年的夏天,爷爷顺利地毕业了。

在我印象里,爷爷这辈人大多处世严谨懂得惜福。在当年特殊的大环境影响下,那更是一种自我的约束力与克制力。爷爷说,那时每月仅余出的一元生活补助,有时放在兜里磨破了都舍不得花,平日更是只会将钱花在不得不花的刀刃上。

如今耄耋之年的爷爷更是始终如一的秉持着节俭的优良传统。老人家说,我省出的这一桶水,一碗饭不是为了省多少钱,而是为了整个社会节省资源。当灾难来临时,社会也许就会因为我节省出的这一点资源去帮助更多的人。

作为晚辈,我深深地感恩,感恩老一辈这样美好品质的传承,让我懂得知足、感恩、惜福与种福。

未完待续,敬请期待明日朗读

朗读者|妙灵

个人简介:香港城市大学硕士,法身传媒(深圳)有限公司副总经理。