其实,诸如破产、遁世、幻灭等原因,只能算是浮在表层的影响因素而异,而深层的原因,还在于他的儒者身份。

“男儿若论收场好,不是将军也断头。”年轻的李叔同意气风发,也希望投身革.命,先是追随康梁,而当辛亥革.命胜利的时候,也欢欣鼓舞:“双手裂开鼷鼠胆,寸金铸出民拳脑。算此生,不负是男儿,头颅好。”

1911年,他家的产业遭受了两次致命的打击,原因是辛亥革.命引起的票号倒闭,这使得李家的百万资产荡然无存。在这样的情况下,李叔同对辛亥革.命还是没有丝毫怨怼,只是发泄着河山光复的喜悦。

破产说和挫折说都认为,李叔同在家族企业的危机后生活困顿,同时因为缺少抗打击的能力而遁入空门。但事实上,他的财务状况并没有到如此不济的地步。

1917年,赴日学习音乐的刘质平经济拮据,向李叔同求援。此时的李叔同基本上靠薪金度日,因此,他从工资的一百零五元薪水中抽出二十元,寄往日本,资助过程直到刘质平学成归国。可见,工资度日已经绰绰有余,生活并不拮据。而从刘质平的角度看,如果不是知道老师有钱,他也是不会开口求援的。

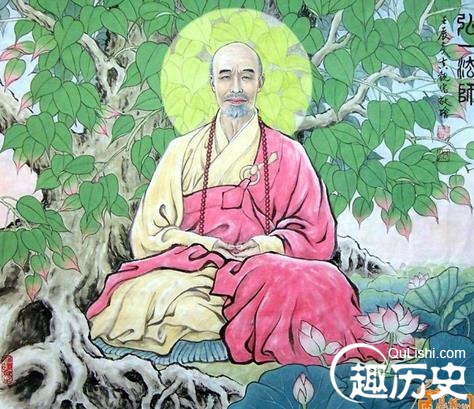

事实上,李叔同的出家,还在于他的儒者身份,他有建功立业的念头,现实却丑恶卑劣,因此,又激发了他文化血液中的归隐思想。

辛亥革.命结束后,军阀之间还在混战,南北之间更是吵得不亦乐乎,而许多士人谄媚逢迎。民国初年的气氛并没有想象中的美好,民主被空置,民生仍然凋敝,列强依然环伺……

儒家文化有“用行舍藏”的原则,李叔同在革.命后期的幻灭中,就是遵从了这样的古训,所谓的“天下有道则现,无道则隐”。现实的正治和社会生活是丑陋的,读书人看不破,但他们又是坚定的理性主义者,所以,士人可以在革.命潮流中放声呐喊,一旦转到丑陋的正治运作,他们就会手足无措,产生“百无一用是书生”的感慨时。这个时候,归隐,就是一条不错的选择。