“家里有一点积蓄,然后亲戚们又凑了一些钱,9月4日,我装着3000块钱去了济南。到了学校后,我发现像我这样的条件算中等偏上,有几位来自菏泽、临沂、日照等地的同学并没有带学费来,手里只有几百元钱。后来学校考虑到这些贫困生的情况,给了一些奖学金和勤工俭学机会,到最后都圆满地完成了学业,踏上了工作岗位。我刚考上了大学,家里也正好有了苹果园,这四年的苹果收入全部让我上了学,到了大四那年,一亩苹果园的收入已经入不敷出了,最后家里还借了几千块钱的外债。”

虽然当时城镇户口的影响越来越小,而后面又面临自谋职业、自购住房的不利局面,老王依然感激高考,也正是有了高考,他才有了踏入更高门槛的机会。

背景:据了解,1995年我市有1.6万多名考生走进考场。1997年考生达到了1.7万人。那个时候,大中专毕业生城区供大于求。按照国家规定,实行招生“并轨”改革,“并轨”后计划招生的学生毕业时,在一定范围内自主择业。已经落实工作单位的,国家负责派遣,未落实单位的回其家庭所在地,由毕业生就业机构推荐就业。未实行“并轨”高校、计划招生的毕业生,原则上由国家负责安排就业。

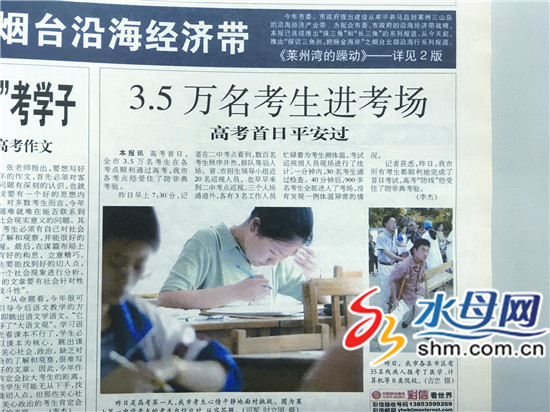

《烟台晚报》2003年高考报道。

因为非典,高考提前了一个月至今

2003年是全国第一次高考改革,从“3+2”改为“3+X”,那一年,高考从7月提前一个月,于6月7日、8日举行,那一年高考巧遇“非典”,给考生们留下深刻印象。

“非典疫情期间,学校每天询问学生是否有感冒发烧的情况,并按照规定测量体温,对体温过高者,及时做进一步检查和观察,及时送医,定期对教室、食堂、校园人流密集场所喷洒消毒液消毒,在课余时间,经常开展‘非典’疫情防控知识培训。”在媒体单位上班的陶玖回忆起在烟台二中的学习生活。

除了每天督促学生学习、日常教学外,班主任最关心的就是学生们卫生情况,提醒学生午休、晚休尽量不要到校外就餐、购买食品,勤洗手,注意个人卫生保洁。

“2003年高考前,学校组.织2次模拟考试,在快节奏、紧张的临考状态下,就这样迎来了高考。考试前一天考生利用下午时间分别前往了所在考点看考场,听说考点全部进行了防疫消毒。”