策划君说

说起惠阳叶氏家族的族人,有一个人你一定认识,他就是抗日名将叶挺。从梅州兴宁迁居至惠阳,350余年发展中培育出叶挺等众多才俊而家声远扬,惠阳最有名的望族之一——叶氏家族为何迁居至惠州,又如何发展壮大?他们崇尚的竹文化是什么?今天我们就来聊一聊叶氏的显赫家族史。关于叶家的故事太多太精彩,《东江时报》将用上中下三期分别讲述叶氏家族最早南迁惠阳的两兄弟和他们后人的精彩故事以及他们兴建围屋的传奇经历。

每年二十四节气的“惊蛰”,对于惠阳叶氏家族来说,是一个特殊的日子。这一天,风雨不改,叶氏后人都会从四面八方赶到惠阳秋长铁门扇村黄竹沥逢春公园,隆重祭拜他们的开基祖逢春公以及南迁纪念。

据《叶氏族谱汇编第三册(惠阳县(市)部分)》(1992年版)记载,清康熙元年(1662年),逢春公叶特茂和胞弟叶特盛(号迪春)以及一部分族人,从梅州兴宁合水溪唇徙居归善县(市)淡水沙坑(今惠州市惠阳区秋长街道铁门扇村黄竹沥)。在这里他们的家族历经350余年的发展,枝繁叶茂人才辈出,清朝乾隆年间有武进士叶开弟,近代有吉隆坡王叶亚来、明远将军叶任才、反清义士叶匡等,现代有抗日名将叶挺、清人叶维浩等名人皆出自于此,下面就由东时记者带你了解一个大家族的兴盛史。

清朝时期建造大小围屋数十座

当时的沙坑是淡水西北部山区,在叶氏到达之前,此地人烟稀少,为了发展叶氏人口,叶特茂叶特盛兄弟将该村定名为“周田”村,取字形字义“向外发展,人口增加”之意。几年后,兄弟分家,叶特茂一家进入黄竹坜定居,叶特盛和部分族人留居周田村,还有几户进入人山村定居。

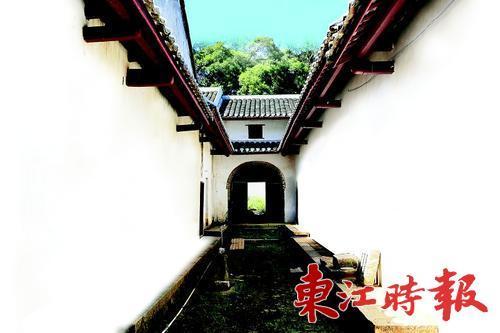

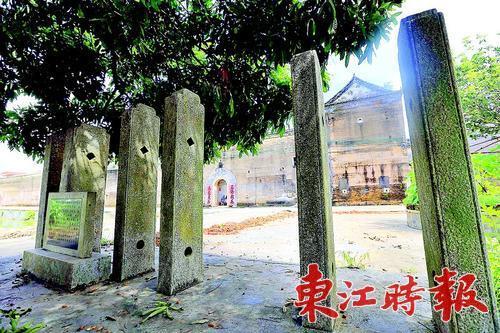

落地生根的叶特茂和叶特盛两兄弟,团结合作,开辟田地,耕读传家,在康熙年代就繁衍了4代人,有7个儿子、32个孙子和108个重孙,居住和耕地面积80平方公里。清朝时期,两兄弟及其后人建造大小客家围屋数十座,包括石苟屋、桂林新居、铁门扇南阳世居、曲水楼、会龙楼、会水楼等,其中不少如今已成为惠州市文物保护单位。

家族枝繁叶茂人才辈出

叶氏后人还传承祖训兴办学校,当时各房都有学堂供子弟读书,有荣庭学校、静野学校、腾云私塾等。叶氏三世辈与四世辈于乾隆二十五年(1760年)集资兴办了挺秀书舍,培养子弟后代。乾隆五十年(1785),叶氏再将书舍扩建为书院,成为当时惠州府仅有的四间书院之一。

350多年来,叶氏家族的繁衍就像两兄弟的名字一样,枝叶茂盛,人才辈出。清朝乾隆年间有武进士叶开弟,近代有吉隆坡王叶亚来、明远将军叶任才、反清义士叶匡等,现代有抗日名将叶挺、清人叶维浩等名人。如今叶氏后裔主要居住在惠阳秋长、淡水两地,族人估算叶氏后裔现有人口3~5万人,遍及海内外。

对于叶氏的繁衍发展,家族中流传着这样一首诗:“秋溪长兴满地叶,逢春生根更茂盛。竹叶开源沙坑地,秋水长流秋长家。”对此,有族人骄傲地说,今天秋长名称的来历,就是以叶氏的竹叶文化起名的,更有甚者开玩笑说,叶氏占了秋长淡水的“半壁江山”。

上篇

逢春公叶特茂及后裔

秋溪长兴满地叶逢春生根更茂盛

从惠州市区经惠南大道到惠阳,会经过两座小桥,黄竹沥一桥和二桥。在两桥的区域里,就是秋长街道铁门扇村黄竹沥。黄竹沥位于秋溪河与淡水河交汇处内侧,村背有红花寨系列山脉。黄竹沥这个看似普通的名字,对于叶特茂后裔来说,却非同寻常,这里可谓是他们家族发源地。

350多年前,46岁的叶特茂携家眷从梅州兴宁县(市)迁居于此,并于1669年建围屋一座。因喜爱竹子,他便在屋前小河边种植了一片黄竹,黄竹生长茂盛,特茂公便将居住的地方取名“黄竹坜”村。从此,叶氏在此生根繁衍。350多年后,尽管“黄竹坜”成了“黄竹沥”,尽管围屋里已无人居住,但黄竹依旧,围屋仍存,甚至镇守围屋的石狗也一直在尽忠尽责。每当走进黄竹沥,看到这只石狗,听竹叶沙沙,抚围屋旧痕,叶氏家族的故事就在眼前展开了。

播种

忠厚救族人精心备南迁

叶氏南迁是一场精心的准备。逢春公第十二世孙叶茂辉这样认为。据叶氏的族谱记载,生于明末的叶特茂是一位商人。有一次,叶特茂到江西“服贾”(做生意),在旅店留宿时遇到十几名强盗,其中一名强盗试探性地向叶特茂借50两白银,想着如果不借就发难,没想到叶特茂“慨然与之”。强盗自觉羞愧,将50两白银还给他。当时梅州一带时局动荡,群寇蜂起。此后不久,叶特茂与同乡千余人被困山寨。此前曾与叶特茂有过一面之缘的那个强盗和同伙攻破山寨后,强盗竟然认出了叶特茂,称“你乃忠厚人也,我不杀你,其余必尽杀之”。叶特茂泣言:“寨中之人皆我同邻,杀彼亦犹杀我耳。且彼皆是善者,愿求勿杀。”在叶特茂的再三哀求下,强盗“感其诚”,叶氏一脉因此逃过一场灭顶之灾。