可以看到,作为粮食,大豆的蛋白质和油料含量异乎寻常的高,但亩产不足;作为油料作物,大豆的产量还可以,但油比较难榨。这是大豆的基本特征。

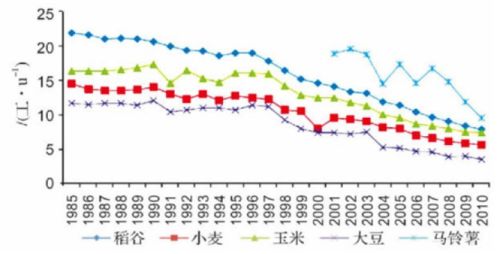

然后我们再看看大豆消耗劳动力的数据,可以发现大豆是一种比较节约劳动力的低产粮食。

低产,就意味着作为口粮养人不多。我们有个常用说法是广种薄收,产量低了,就要用面积来补充,再加上大豆比较节约劳动力,可以看出,大豆比较适合人口少,土地过剩地区提高总产量。不适合在人口密集区作为主要粮食作物种植。

一历史

上面是大豆和其他农作物对比的的基本数据,接下来我谈谈大豆的历史。

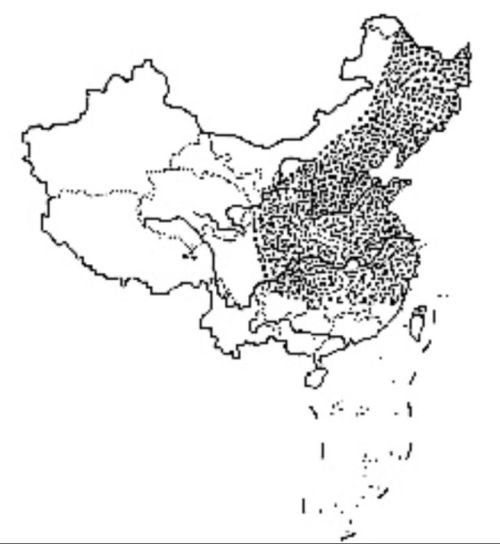

我们中国有很多物种是和其他文明反复交流之后产生的。比如说玉米、小麦、菠菜都不是中国原产。但从考古证据和生物学证据来看,大豆几乎可以100%的确定源于中国,因为在近代之前,所有大规模种植的记录都在东亚;而全部野生大豆也都分布在东亚。

从分布区看,只有韩国和俄罗斯一部分地区也有大豆野生种。

最早的大豆不叫大豆,叫“菽”,“豆”是一种青铜器皿。后来因为经常用“豆”来装煮熟的“菽”,慢慢才有今天这个含义。

这才是“豆” 所谓一豆羹,就是上面这东西装满汤

同样出现于青铜时代末期的《诗经》,也多次描述了大豆这种植物.

从诗经的描述看,青铜时代大豆资源还是野生和种植并存。因为野生大豆有些特性非常不适合种植,比如说豆荚容易爆开。作为一种野生植物,大豆的种子一旦成熟,就应该让豆荚用力炸开,才能在尽量大的范围内培育下一代,但这显然给收割制造了麻烦。所以,这一阶段中国北方主要的农作物还是小米,也就是粟和黍,南方的农作物是稻米。菽,也就是大豆还是一种介于零食和口粮之间的作物。

不过呢,野生大豆种有上万种,只要扩大搜索面积,各种奇奇怪怪的性状都能找到。到了铁器时代,也就是春秋战国时代,中原文明获得物种的来源越来越多。按史带领载,东北和华北之间的燕山山区,也就是我家乡所在的承德市一带有一个山戎部族,他们就经常把高质量的豆子卖给中原文明。公元前663年,孔子出生前112年,山戎南下攻击燕国,齐桓公出兵帮助燕国反击,一直打到燕山深处,在我家乡附近找到了非常良好的豆种带回中原,大豆从因此半野生的零食上升为主要的庄稼。(要种好大豆,死守“传统”是没有前途的)