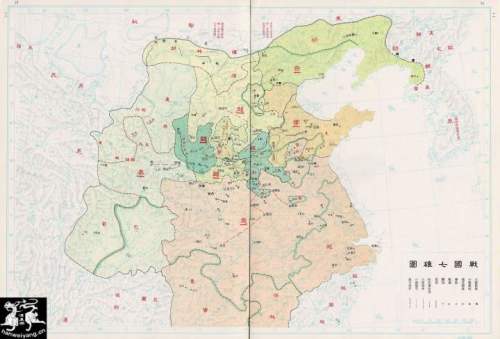

蓝框处为山戎红色为齐桓公北上方向

当然,物种改造不可能是一次的事情,相信这个时期,中原地区和周边有很多次类似的物种交换,最终打造了今天的大豆。齐桓公北伐只是物种交流的一个代表。

大豆成为主粮以后,中国北方是粟菽并称,南方继续吃稻米。到了战国后期,一度40%的北方土地都种大豆。

为什么这个时代豆子种得越来越多呢?前面我提到了,豆子适合地广人稀的种植区。春秋战国是青铜器向铁器过渡的时代,过去只有各个城邦国家周围的土地有意义,现在整个国家都可以开发了。同时边缘的一些国家,比如楚国秦国赵国拿着先进的武器,把文明的边界往外推进了几百公里甚至上千,人均土地一下子大大上升,很适合豆子这种适合广种薄收的物种。

和上一张图做对比

当然,豆子作为主粮也有它自己的问题。首先豆子吃起来会胀气,往往是还没吃饱,肚子里的气体就让你觉得吃不下了,让胃肠很不舒服。至于当众排气,这对于古人来说倒是小问题。其次,大豆有豆腥味,气味聚集在一起是臭味,也让人不想多吃。最后,生大豆是有轻微毒性的,里面的皂苷、凝血素会刺激内脏,让人呕吐甚至昏迷,必须完全煮熟才能吃。大家煮黄豆或者煮毛豆的时候,一定记住要彻底煮熟,不能有侥幸心理。古代未经选育的大豆想必毒性更大。

这几个原因放在一起,导致大豆不能成为绝对的主粮。不用磨碎的粟(和黍),也就是小米始终保持了第一主粮的位置。

不过,作为油脂和蛋白质含量最高的粮食,大豆有很多吃法。磨成粉就很容易彻底炒熟或者煮熟,不会中毒。如果做成豆浆或者豆腐,就不会胀气,也没有豆腥味。为什么春秋战国时代的人不做豆腐或者豆浆呢?

因为加工费用太贵了。

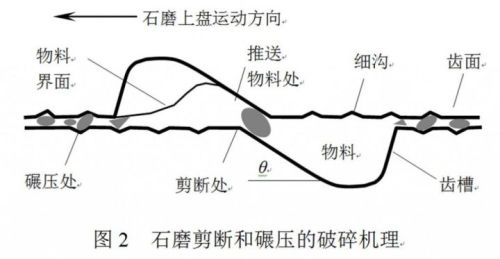

古代要把粮食磨碎,最高效的办法是用磨。磨说起来简单,就是上下两个圆柱体,刻上磨齿,在中间的缝隙把粮食挤成粉末。

为了保证压力和耐磨,这个圆柱体只能用石头来做,尺寸精确度要控制在几毫米的水平上。如果有金属工具的话,石磨做起来不难,一个石匠带上两三个助手,两天时间就能打出一盘石磨,再加上一天时间运输,给中间安上一道铁轴,普通人家可以用上好多年。

战国后期,铁器逐渐普及,拿着铁凿子的石匠越来越多,解决了制造石磨的技术问题。目前考古发掘出来的最早石磨是秦朝的。汉朝初期,石磨还是有钱人家的厨房奢侈品,到了汉末才大众化了。现在豆腐行业说自己的祖师爷是刘邦的孙子、汉朝淮南王刘安,从石磨的传播来说,这个传说是符合历史背景。因为在刘安生活的西汉时代,平民的确要向贵族家庭学习用石磨。

不过,石磨的普及并没有增强豆子的地位,因为另一种庄稼在石磨普及的过程中受益更大。这就是源于中亚的小麦。

小麦传入中国,比齐桓公去我老家旅游更早,甚至可能在传说中的夏朝就进入中国了。不过,因为没有石磨,当时的吃法不是蒸馒头烤面饼下面条,而是煮麦饭,也就是把去皮的小麦粒像大米一样煮熟。现在也有这种吃法,叫麦仁饭,大家尝一下就知道为什么当时的人宁可煮豆子也不吃小麦了。毕竟豆子只要煮透,口感也能松软细腻,麦仁就算煮一晚上,还是难消化。