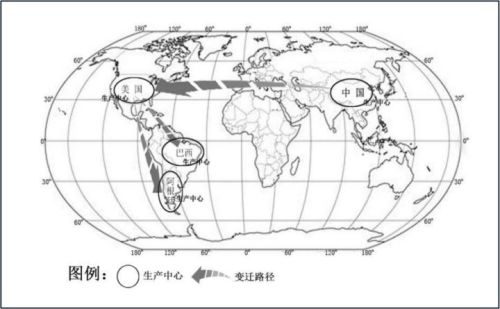

南美洲的大豆是纯粹的商业化种植的结果。1910年,从与巴西最南部气候条件类似的美国北部地区引进大豆品种,试种获得了成功。50年代开始,大豆在巴西成为大宗商品。当时巴西正*府鼓励小麦,夏收之后,种植大豆又能肥田,价值又高是最佳选择。60年代,美国技术进入南美,大豆从巴西扩展到阿根廷。阿根廷应用农业技术非常开放,基本全国都是转基因大豆。

到这时,大豆的几个主产地基本稳定了,就是南北美种大豆,中国买大豆的格局。

3 大豆和革.命

说到大豆在西方的推广,我这里再给大家讲一个插曲。1902年,军机大臣李鸿藻的儿子李石曾到法国留学,上的是巴斯德农学院。他发现当时的欧洲人对大豆的价值没有充分认识,就在河北省招募了一群豆腐工人,到巴黎开豆制品工厂,生产豆腐和豆浆。1909年巴黎豆腐店开张,本来没什么生意,不料1914年世界大战开打,法国人的牛奶供应紧张,只能从豆腐和豆浆获得蛋白质,所以豆腐店的生意一下子火起来。最高峰的时候,一天赚3000法郎。每年100万。

100万法郎是什么概念呢?当时居里夫人作为法国顶级科学家,一年的收入是4万法郎。李石曾的净利润等于25个顶级人才的总收入,生意算是做大了,所以要培训自己的骨干员工。李石曾先培训自己招募的这群河北文盲工人,效果不错,于是扩大范围,对外招生搞留法勤工俭学学校。1916年,李石曾在巴黎组建华法教育会,趁着大批华工去法国支援世界大战的机会,培训中国工人和小知识分子。1920年,李石曾和孙中山搭上关系,在里昂成立里昂中法大学。

后来李石曾当了国民檔监察(委)员,号称国民檔四大元老之一。但他更重要的成绩是留学勤工俭学运动吸引了一大批中下层知识分子到法国,读书的同时接受了世界大战后期形成的左翼革.命思想。周恩来,邓小平、朱德都是他发起的勤工俭学运动的成果。这几个人中,朱德当过军阀,不缺钱,周恩来邓小平都是穷知识分子,到了1923年穷的吃不上饭。于是他们仿效李石曾又开了一家独立的豆腐店,邓小平周恩来都推过磨盘,邓小平自己还下厨炒豆腐卖。可以说中国革.命成功,很大一部分资源都来自向海外推广大豆。

4 工业生产

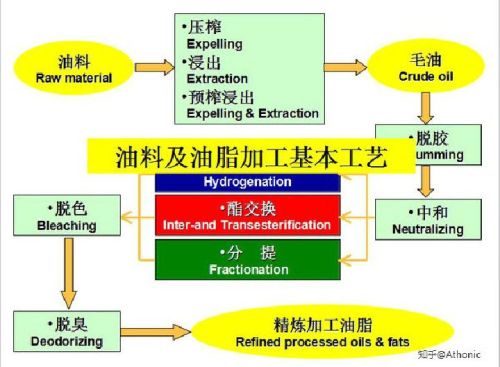

仅仅是种植多,还不能保证大豆成为中国人的油料来源。前面提到了,豆油天生有豆腥气,有臭味,不解决味道问题,豆油恐怕今天还是被中国人当润滑油。这个问题的解决是第二次世界大战前后发生的事情。

最先解决大豆除臭问题的国家是德国,我手头的资料没有说德国发明这套技术的时间,估计是20-30年代。不过这套方案被公布,是二战胜利的成果。

浸出法提高了50%的产油率,有效地去除卵磷脂和微量金属解决了臭味,从这以后,大豆才成为中国人乃至全世界都能接受的油料来源。

三现状

不过,虽然海外推广大豆很顺利,豆油的味道问题也在50年代解决,中国在建国后却并没有特别积极的扩大大豆种植。实际上,以人均计算的话,食用油消费在很长一段时间是下降的。食用油人均消费量在1952年2.57千克,到了1978年只有1.6千克。原因是吃饭的问题更迫切。